知ってますか?

令和7年の4月から8月までの4ヶ月間において、輸入時検査等で食品衛生法違反となった事例が294件もあります。

違反の理由は様々ですが、「国が定める残留農薬の基準値を超えたもの」などがあります。おおまかにまとめるとこんな感じ

| 違反カテゴリ | 件数 |

|---|---|

| 成分規格不適合 | 101 |

| カビ毒・アフラトキシン | 66 |

| 食品添加物・基準不適合 | 59 |

| 残留農薬 | 57 |

| その他 | 8 |

詳細は厚生労働省のページで確認できます:違反事例

日本の食料自給率は、この記事を書いている時点(2025年9月)で38%とかなり危機的状況な中、たった4ヶ月でもこんな感じです。

自分は本業で輸入関係の仕事に携わっていますが、マジで危機感しかないです。

護国太郎

護国太郎正直、ここ最近輸入関連の仕事に関しては後ろめたさを感じ始めています。。

自分たちに必要な食料の半分以上が海外からの輸入に頼っている状況。

そして日本は国力が衰退し購買力の低下と人口の減少で需要(市場規模)の縮小が起きてきます。

スーパーに行けば「国産」は輸入物に比べて高いことが多いです。

なので、輸入食品によって家計が助かっている面はあるのですが、食料自給率が低い状態で輸入品なしでは生活が成り立たないとなると、それって国家安全保障的にまずくないですか?

輸入業務をしていて思うのですが、「日本のルールマジ細かすぎ!厳しすぎ」という声を輸出相手から聞きます。

これはこれで、日本国民が口にするものに対して安全であることを担保するために、厚生労働省や農林水産省がきちんとチェックしてくれているんです。(冒頭の例のように!)

ただ、相手からすると「金払い悪いし、輸出のルールは細くて面倒だしうるさい」ってなれば、割に合わんからいいやってなりかねないんですよね。

実際、私もそうしたフィードバックをもらい輸入を断念した業者があります。

買い負けや、質の悪い食品しか買えないリスク

「買い負け」とは、食料の輸入競争で資金力のある国に負け、日本が欲しい量を確保できない状態です。

これはすでに起きています。

ニュージーランド産のラム肉の良い部位は、中国が景気が良かったときは日本は買い負けが起きて輸入できない状態。

ラム肉のサプライヤーもビジネスですから高く買ってくれるところに売るのは必然です。

そうして、良い部位を買えなかった日本は、硬い部位など余った部分しか買えません。

↑このような流れは他の食品にも当てはまります。

アメリカ産の牛肉も同じです。

現地のサプライヤーからしたら、アメリカ国内市場の方が大きくて単価も高く買ってくれます。

また、日本よりも大きなEUという市場もあります。

中国や中東諸国は国家戦略として巨額の資金を投じ、世界中で農地や穀物を押さえています。

日本企業も穀物を買おうとしても、価格を釣り上げられたり、そもそも契約できなかったりするケースがすでに出てきています。

質の悪い食品しか買えなくなるリスク

食べ物を作るには当たり前ですが、コストがかかります。

安くできるのには理由があります。(その理由が全て悪いわけではありません)

輸入食品に関しては

- 海外からの輸送費(現地国内での港湾や空港までの輸送費も)

- コンテナの手配費用と出発までの保管料

- 日本到着後、輸入食品の検査費用

- 通関費

- 国内輸送費

といったコストがかかっているにも関わらず、国産よりも安い。

そもそも、日本はオーストラリアやアメリカ、カナダなど食料自給率が100%を超える国々と比べると農業の効率化が難しい地形・環境です。

日本は国土面積の約7割が山地。

農業に使える平地はごく限られていて、規模に分散しているため、トラクターや大型機械を導入しても効率を十分に発揮できません。

また、日本は四季があり、台風・梅雨・豪雪といった気候リスクが高いです。

そのため、効率化よりも「多様でリスク分散的な農業」を余儀なくされてきた背景があります。

対して、アメリカの中西部(コーンベルト)やカナダのプレーリー、オーストラリアの一部地域は乾燥していて広大な平原が広がり、気候も比較的安定しているため大規模栽培に適しています。

なので、農業の大規模化&効率化という面でハンデをおっています。

そこに加え、企業はコストを抑えるために、様々な手段を使います。

代表的な例で言えば、

- 農薬

- 化学肥料

- 遺伝子組み換え技術

- 家畜への抗生物質

- 船便

- 添加物(保存料や防腐剤など)

などが挙げられます。

農薬、化学肥料、遺伝子組み換え技術は、農作物の単収(面積あたりの収穫量)を上げるために採用されますが、冒頭のように「日本が定める基準値」を超えた状態で入ってくる恐れがあります。

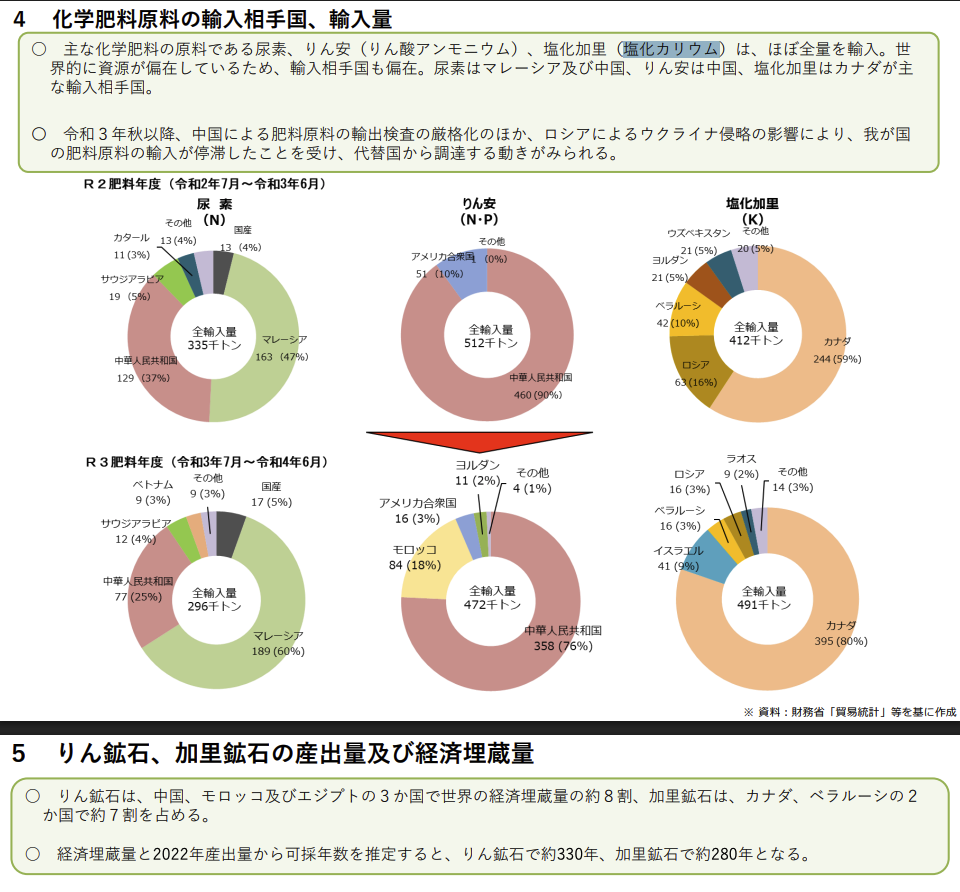

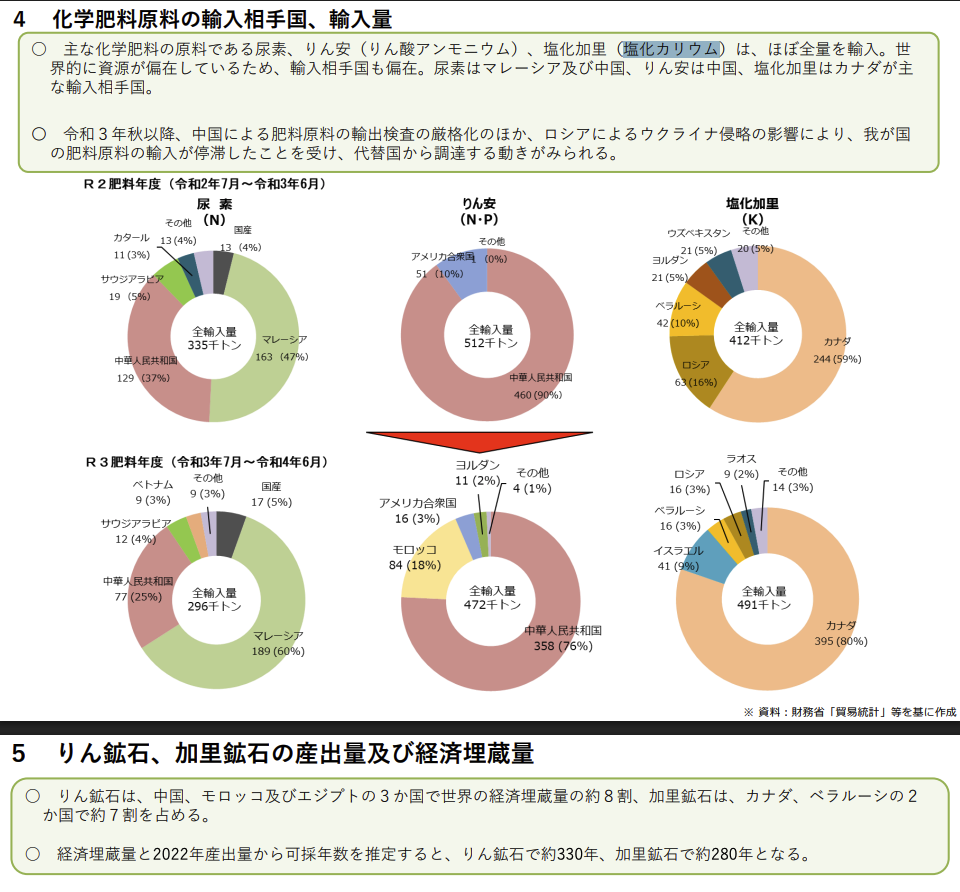

化学肥料に関して言えば、どちらかといえば輸入食品よりも、国内で農作物を作る際に必要とされていますが、そもそも化学肥料の原料となる

- 尿素

- リン酸アンモニウム

- 塩化カリウム

は100%輸入しています。特にリン酸アンモニウムは以前中国から9割近く輸入しているため、「化学肥料に頼る農業=外国に頼る農業」でもあります。

農林水産省:肥料をめぐる情勢

↑は野菜や果物、そして穀物。つまり三大栄養素の炭水化物や、食物繊維、ビタミン、ミネラルの点で大切です。

次にタンパク源となる動物性タンパク質の元となる家畜。

家畜への抗生物質投与、これは家畜の病気を予防するためです。

家畜への抗生物質投与は効率化の権化でもある「工場畜産(集約型畜産)」と切っても切れない関係にあります。

工場畜産とは大規模な畜舎に数千〜数万頭規模の家畜を密集して飼育する方式です。

生産効率が高く、肉・卵・乳を安価に供給できる一方で、動物のストレス・衛生リスクが高まりやすいのが特徴。

満員電車に四六時中乗っているのを想像してください。

空気は汚い、身動きが取れないストレス。

これが続くと疲れますよね?免疫力も低下して、病気に弱い状態になります。

どれか一頭、一羽が病気に感染すると、集団感染となり大量に死亡する可能性があります。

そうなると、それまでかけたコストが回収できませんし、売り上げもたちません。

だから、餌に抗生物質を混ぜたりして病気を予防します。

もちろん、「休養期間」と言って、出荷前の一定期間は抗生物質を含まない餌をあげて薬剤が体内から排出されることが義務付けられています。

それでも、海外ではそうした工場畜産に頼らない方法で育てられた「フリーレンジ(放し飼い)」の家畜への需要が高いです。

もちろん、工場畜産のものに比べて値段は高くなります。

また、冷凍のものを除きますが、輸入食品は長距離を船便で輸送するため、数週間から数か月もの間、温度や湿度変化にさらされます。

その過程で品質を維持するために、保存料や防カビ剤などの添加物が使用されることが少なくありません。

何を使って良いか、どれくらい使って良いかは国によって残留基準が異なるため、安全性の評価もばらつきがあります。

冒頭で違反事例を紹介しましたが、過去には違反したものでも日本に入ってきて流通させてしまい、自主回収などしている事例があります。

つまり、100%防ぐことは不可能です。

また、もし仮に、食料が足りないとなった場合、今の基準値を緩めたりして入れる必要があるかもしれません。

なぜなら、自分たちで食品を作れないので、質が悪かろうが飢えるよりはマシという状態であれば、国は入れるしかないでしょう。

作物が育つ土壌にするには時間がかかる

「いざとなったら国産を増やせばいい」という考えは現実的ではないです。

農地は一朝一夕に復活できるものではなく、普段から守り、維持していく必要があります。

一度、農作物をやめて耕作放棄地となった土地を農地として復活させるには時間がかかります。

荒れ果てた土地は雑草や木が生い茂り、土壌は痩せ、農業に適さない状態になります。再び作物を育てられるようにするには、数年かけて土壌改良や整地作業を行わなければなりません。

しかもその間、農家には収入がほとんどなく、体力的にも金銭的にも大きな負担になります。

そんな状態になってしまったら、誰が農業を始めたいと思うでしょうか?

だから

「ヤバイ、食べ物輸入できない」

「食べ物売ってくれない」

となった時に始めるのでは遅いのです。

作物を育てられる土壌は一朝一夕には整えられず、耕作放棄地を復活させるにも長い時間と労力が必要です。

一方で輸入食品は安価で私たちの食生活を支えてくれますが、それに依存し続ければ、いざという時に自国で十分な食料を生産できず、供給国の意向に左右される危険性を孕んでいます。

食料自給率が下がり続ければ、日本の農地はさらに失われ、将来的に食料を生み出す基盤そのものが消えてしまうのです。

それは輸入元の国の言いなりなるリスクとも言えます。

相手国の言いなりになるリスク

食料を海外に依存するということは、食料の「命綱」を他国に握られているということです。外交問題が発生したとき、輸入制限や価格操作を受ければ、日本は抵抗できません。

これ端的にいって自立した国家として

「詰み」

と言えます。

もちろん、防衛力の観点から言えばすでに日本んは自立できてはいないのですが、「弱み」となる部分があればあるほど、自立した国家とは言えなくなります。

「この政策を受け入れないなら食料を輸出しない」と言われれば、国民の食を守るために日本は妥協せざるを得ません。

これは経済安全保障の観点から見ても極めて危険な状態です。

食料自給率が低いことは、国民が「食の奴隷」となることに等しいのです。

ちなみに化学肥料の原料であるリン酸アンモニウムの輸入元である中国は2023年に輸出規制を始めました。

理由は国内需要の優先ということですが、これがいつ何時「尖閣諸島を中国の領土と認めなければ」となる可能性もゼロではありません。

ちなみに中国は尖閣諸島問題で、日本の海上保安庁に体当たりした船長を逮捕した時、半導体の原料となるレアアースの輸出停止をして抗議してきました。結果として日本政府は船長を釈放。

安定的に食べられることを他国に依存し、相手の顔色をうかがいながら暮らさなければならない。

この未来を回避するためには、一人一人が自給率を高める取り組みを進めなければなりません。

日本の食糧自給力を上げるためにできること

ここでは私が実践している3つを紹介します。

- 国産以外の点にも目をむけて食品を選ぶ

- 食料自給率向上を目指す企業への株式投資

- 政治家や行政に声を届ける

国産以外の点にも目をむけて食品を選ぶ

「国産」の購入は国内の農家さんの売上向上につながりますが、必ずしもそれが食料自給率の向上、食料安全保障の担保につながるわけではありません。

なぜなら、国内で生産する場合にしても、化学肥料を使っていたとしたら、それは結局外国からの輸入が必要ということを意味します。

また、家畜の飼料に関して言えば、輸入した飼料が一般化しています。

もしろん、輸入飼料があるから、化学肥料があるから今の日本の自給率が38%にできているのかもしれません。

使わなかったらもっと下がっていることでしょう。

ただ、長い目で見た時にこの国の農業を衰退させないためには、有機栽培や自然栽培、家畜には自家製資料をあげるなど小規模だけどこだわっている所からの購入をできるところからしていくことが大切です。

今はオンラインストアを使えば見つけることができますし、ふるさと納税でもそうしたこだわりを持つ生産者から購入することができます。

このブログではそうした食品も紹介していきます。

食料自給率向上を目指す企業への株式投資や

日本の食料自給率向上に貢献する活動をしている企業の商品を選ぶことや、上場企業なら株式投資もおすすめです。

具体的な企業名や銘柄はこの記事では避け、個別記事で紹介しますが、トピックとしては

- バイオスティミュラント

- スマート農業

- 汚泥肥料

- 固定種、在来種の種や商品を販売する企業

があります。

1:バイオスティミュラント

天候や気温に対する植物の耐性を高めるものになります。

例えば、暑さに弱い植物に使うことで、暑い気温に対する耐性がついて、収穫量が下がるのを防ぐことができます。

イメージしやすいのは、人間でいう「筋トレ」や「日焼け止め」だと思います。

筋トレをすると体力や免疫力が高まり、風邪をひきにくくなりますよね。

日焼け止めは肌を守り、強い紫外線のダメージを軽くしてくれます。

同じように、バイオスティミュラントは植物にとって「体力アップのトレーニング」や「環境ストレスから守るバリア」のようなもの。

肥料のように栄養を与えるわけでもなく、農薬のように病気や害虫を退治するわけでもありません。

植物が本来持つ力を引き出し、病気や乾燥、高温などに負けにくくしてくれる存在なのです。

つまり「怖いもの」ではなく、「植物にとっての生活習慣改善グッズ」のような安心できる技術だと考えることができます。

2:スマート農業

スマート農業の導入によってより少ない人数や労力で収穫量を上げることにつながります。

具体的には

- GPS機能を使ったトラクターの自動運転

- GPS機能を使ったドローンによる自動の農薬や肥料散布

- GPS機能を使った自動運転での草刈り

- AIを使った自動でのトマトやイチゴを収穫する機械

- AIを使い自動で猛禽類を追跡し追い払うレーザー

- AIを使い適切なタイミングでの水やりや肥料散布

などがあります。

3:汚泥肥料

汚泥肥料とは、生活排水から肥料の元となるリンなどを抽出する技術を使って製造した肥料です。

これらを使うことで、化学肥料の原料の輸入依存度を下げることにつながります。

4:固定種や在来種

固定種や在来種を扱うお店を選ぶことは「種子の主権」を持つことにつながります。

現状、巷に出回る野菜の多くは「F1種」と言われる、形や大きさ、収量が揃いやすいように交配されて生まれたものです。

このF1種は次世代に同じ性質を維持できないため、自家採取できないので、毎年種を購入する必要があります。

これを世界的に寡占しているのが巨大な多国籍企業です。

国産の有機野菜だったとしても、F1種を栽培したものであれば、根っこの部分で外国に食料を握られてしまっている事につながります。

対して、固定種や在来種は違います。

固定種とは、自然交配や農家の選抜によって代々受け継がれてきた品種で、次の世代もほぼ同じ性質を持ちます。

自家採種が可能で、農家や地域が自分たちで種をつなぎ続けることができます

在来種は、その土地の気候や風土に長く適応してきた伝統的な品種のこと。

たとえば京野菜や地方独特の豆類などが代表例で、地域文化とも深く結びついています。

固定種や在来種は、自家採種ができ、地域に根ざした多様性を守る存在です。

F1種の便利さや収量の安定性は否定できませんが、それだけに依存すると海外種子会社の影響を強く受けることになります。

固定種や在来種を選び残していくことは、単なる「昔ながらの品種を守る」だけでなく、食料安全保障や農業の自立性を支える重要な行動なのです。

在来種や固定種とF1品種を比べると、栄養面には一定の違いが見られます。

F1品種は形や大きさ、収量の安定を優先して改良されており、栄養価は平均化されやすい傾向があります。

一方で固定種や在来種は遺伝的に多様性が大きく、ビタミンやミネラル、抗酸化物質を豊富に含む「濃い味」の品種も多く存在します。

地域の風土に適応してきたため、土壌の栄養を生かしやすく、結果として個性ある栄養価が育まれるのです。

ただし「固定種だから必ず栄養豊富」というわけではなく、栽培方法や土壌環境、収穫時期などが大きく影響します。

つまり、F1は安定性、固定種は多様性と個性が特徴であり、私たちにとって食の豊かさを選ぶ視点の一つとなります。

どちらもメリット、デメリットがあるので排除というより、使いわけしてくことが現状の最適解と考えます。

政治家や行政に声を届ける

2025年度の参院選を見て、「政治に声をあげる」ことの大切さを実感した気がします。

特に、不法滞在者の取り締まりについて、国民が強い関心があることがわかった自民党は埼玉県にいる不法滞在者への対応を強化したしたようん思ます。

これと同じように食料安全保障についても、私たち一人ひとりが声を意見を出すことが重要だと思います。

各省には「ご意見・お問い合わせ窓口」があるので、そこを通じても良いですが、一番は政治家に直に意見することだと思います。

私はある党に入党し、意見を提出しています。

せっかくの民主主義国家に住んでいるのですから、自分が住みやすい国づくりをしてもらえるように政治家に働きかけるべきです。